In der modernen Diskussion wird der Begriff im Gegensatz zur Antike meist in Verbindung zur Handlung eines Arztes verwendet und mit der Tötung auf Verlangen oder der Beihilfe zur Selbsttötung gleichgesetzt.

Die moderne Diskussion unterscheidet dabei aktive Euthanasie (Tötung auf Verlangen) von passiver Euthanasie (Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen), sowie indirekte Euthanasie (Gabe von Schmerzmitteln mit der unbeabsichtigten Nebenwirkung des schnelleren Todes). In Deutschland wird der Begriff Euthanasie durch den Begriff der Sterbehilfe ersetzt, da das Wort Euthanasie durch den Massenmord an Menschen mit Behinderung oder psychischen Krankheiten im Nationalsozialismus negativ belegt ist. In anderen Ländern wird dagegen der Begriff der Euthanasie verwendet.

Was heißt Euthanasie?

Geschichte

Das Wort Euthanasie setzt sich zusammen aus eu für gut, schön und thanatos für Tod und wird heute meist im Sinne eines würdigen und schmerzlosen Todes verwendet. In der griechischen und römischen Antike unterlag der Begriff euthanatos einem Verständniswandel und war mehrdeutig. In seiner frühesten Verwendung in der griechischen Komödie des vierten vorchristlichen Jahrhunderts stand der Begriff für den „leichten Tod ohne lange vorherige Krankheit“, auch für den frühen Tod, der einem die Mühen des Alters erspart. Später kam auch die Bedeutung des schnellen Todes durch Feindeshand hinzu und die des ehrenvollen Todes im Kampf oder nach einem erfüllten Leben.

Begriffsbestimmung

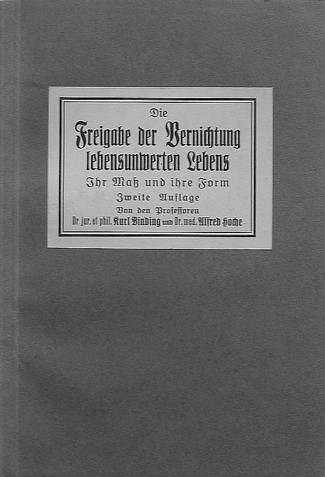

Die erste Verbindung des Begriffes Euthanasie mit ärztlichem Handeln, um unheilbar Kranken qualvolles Leiden zu ersparen, findet sich bei Francis Bacon (1561-1626), der Euthanasie definierte als „ärztliche Handlung, um Sterbenden den Todeskampf zu erleichtern“. Eine Beschleunigung des Sterbens oder gar eine aktive Tötung wird von ihm nicht mitgedacht. Ebenso forderte der Hallenser Arzt Johann Christian Reil (1759-1813) eine fürsorgliche Sterbebegleitung ohne Lebensverkürzung („Man sorge dafür, dass der Mensch am natürlichen Tod sterben kann, der sanft ist“). Erst Ende des 19 Jahrhunderts wird der Begriff Euthanasie in Zusammenhang mit der Tötung schwer kranker und unheilbar kranker Menschen diskutiert. Der Philosophie- und Physikstudent Adolf Jost fordert in seiner 1895 in Göttingen vorgelegten Schrift „Das Recht auf den Tod“ als erster sowohl die Freigabe der Tötung auf Verlangen körperlich Kranker als auch die Freigabe der Tötung sogenannter Geisteskranker. Der Wert des Lebens steht dabei für ihn im Mittelpunkt. Dieser bestehe aus der Summe von Freude und Schmerz, die das Individuum empfindet, und der Summe von Nutzen und Schaden, die das Individuum für seine Mitmenschen darstellt. Der Wert eines Menschenleben könne, so Jost, negativ werden. Wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung solle der Staat aber zunächst den Ärzten nur erlauben, unheilbar Kranke nach Dokumentation ihrer Willensbekundung zu töten, erst in einer zweiten Stufe solle der Staat die Tötung der Geisteskranken an sich ziehen und regeln. Damit ist bereits ein wesentliches Thema angeschnitten, das sich durch die gesamte Euthanasiediskussion zieht: die Tötung auf Verlangen des einzelnen Schwerkranken und die Tötung Behinderter oder anderer Schwacher, die sich nicht äußern können, auf Verlangen der Gesellschaft werden in der modernen Euthanasiediskussion nicht nur zusammen gefordert, sie sind auch gedanklich durch die zugrunde liegende Debatte über den „Wert des Lebens“ untrennbar mit einander verquickt. Das Buch von Jost blieb allerdings recht unbekannt, bis der Strafrechtler Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche 1920 ihre berühmte Schrift "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens"in Leipzig vorlegen und in ihr Jost nicht nur lobend erwähnen, sondern sich in wesentlichen Gedankengängen auf ihn beziehen.

Binding fragt zunächst, ob die Tötung eines unheilbar Kranken auf sein Verlangen hin einen Strafausschließungsgrund biete. Aus dem Beispiel des körperlich Schwerkranken, der um seine Tötung bittet, entwickelt Binding die Denkfigur der "straffreien Erlösungstat". Für drei Gruppen von Menschen soll die straffreie Erlösungstat in Betracht kommen:

- "für die, die zufolge ihrer Krankheit oder Verwundung unrettbar Verlorenen, die in vollem Verständnis ihrer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen und ihn in irgendeiner Weise zu erkennen geben"

- für die "geistig gesunden Persönlichkeiten, die durch irgendein Ereignis... bewusstlos geworden sind und...zu einem namenlosen Elend erwachen würden" und

- für die "unheilbar Blödsinnigen, ...die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und fast in jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet".

Handelt es sich bei der ersten Gruppe um Tötung auf eigenes Verlangen, so handelt es sich bei der zweiten Gruppe (heute z.B. Wachkoma-Patienten) und der dritten Gruppe (heute zum Beispiel Neugeborenen mit schweren Behinderungen) um Tötung auf Verlangen der Gesellschaft oder des Staates. Binding fragt wie Jost: "Gibt es Menschenleben, die so stark die Eigenschaft des Rechtsgutes eingebüßt haben, dass ihre Fortdauer für die Lebensträger, wie für die Gesellschaft dauernd allen Wert verloren haben?" Und er kommt wie Jost zu der Antwort, dass der Wert des Einzelnen negativ werden könnte, wenn der Lebensbeitrag des kranken oder behinderten Menschen zur Leistung der Volksgemeinschaft in Gestalt von Pflegearbeit und Pflegekosten gegengerechnet wird. Bei Hoche folgen aus den Nützlichkeits- und Wertüberlegungen dann die bekannten Hetzbegriffe "nutzlose Esser", "leere Menschenhülsen" und "Ballastexistenzen", auf die sich die Nationalsozialisten später in ihrer Propaganda beziehen. Euthanasie und Eugenik hängen nicht ursächlich zusammen.

Aktuelle Relevanz und theoretische Ansätze

In den USA werden bereits Mitte der 1930er Jahre einige breit publizierte Fälle von Menschen diskutiert, die ihren Zustand als Querschnittsgelähmte oder Krebskranke als so aussichtslos empfinden, dass sie getötet werden wollen. Die Euthanasie-Bewegung in den USA prägt hierfür den Begriff des "mercy killing" (Gnadentötung), später auch der "beneficent euthanasia" (wohltätige Euthanasie). Anlässlich einiger dramatischer Einzelfälle, bei denen vor Gericht das Abschalten lebenserhaltender Geräte erstritten wird, kommt es ab Mitte der 70er Jahre in den meisten Staaten des USA zu living-will-Gesetzen (gesetzliche Regelung der Patientenverfügung). Darin erklärt der Einzelne, in welchen Fällen von als aussichtslos empfundener Erkrankung welche Maßnahmen abgebrochen oder nicht mehr angewandt werden sollen, wenn er sich selbst nicht mehr äußern kann. Strittig ist, ob es sich hierbei lediglich um passive Euthanasie handelt. Die Krankheitszustände, für die die Unterlassung oder der Abbruch gewährt werden soll (z.B. Lähmungen oder Demenz) und die Maßnahmen die "weggewählt" werden können (z.B. antibiotische Behandlung, Nahrungszufuhr, Flüssigkeitszufuhr) sind so ausgeweitet, dass der Unterschied zur aktiven Euthanasie verschwindend gering wird. Strittig ist ebenfalls die Übertragung der jeweiligen Möglichkeiten, die die living-will-Gesetze ermöglichen, auf Neugeborene mit schweren Behinderungen, altersgebrechliche und behinderte Personen. "Niemand soll leiden, nur weil er sich nicht äußern kann", fordert Marvin Kohl, prominenter Bioethiker aus New York. "Wenn fanatisches Beharren auf Einwilligung nur das Leiden verlängert und vergrößert, dann müssen andere im Namen dieser Person eine Entscheidung treffen."1Selbstbestimmung und Fremdbestimmung werden wie am Anfang der modernen Euthanasie-Diskussion wieder eng miteinander verknüpft. Oregon hat bislang als einziger Bundesstaat der USA die aktive Euthanasie in Gestalt des ärztlich assistierten Suizids für Patienten, die über 18 Jahre sind, unheilbar krank und eine Lebenserwartung von weniger als 6 Monate haben, legalisiert. Eine ärztliche Zweitmeinung muss eingeholt und eine Widerrufungsmöglichkeit über 15 Tage gewährleistet werden. Das Gesetz, das zunächst als sensationell bezeichnet wurde, wird heute von den Euthanasie-Befürwortern als so kompliziert angesehen, dass es kaum angewandt wird. Im Nord-Territorium von Australien trat im Juli 1996 ein vergleichbares Gesetz in Kraft, wobei die Ausführung der Tötungshandlung über einen Computer erfolgte, der vom Patienten selbst in Gang gesetzt werden musste. Das Gesetz wurde, nachdem es in vier Fällen zur Anwendung gekommen war und heftige öffentliche Kontroversen ausgelöst hatte, im März 1997 vom australischen Oberhaus aufgehoben. In den Niederlanden ist die aktive Euthanasie seit 1994 straffrei und seit 2001 offiziell erlaubt, wenn der Arzt folgende Sorgfaltskriterien einhält:

- der Patient muss seine Bitte freiwillig und nach reiflicher Überlegung äußern

- der Zustand des Patienten muss aussichtslos und sein Leiden unerträglich sein

- der Patienten muss über seine Situation aufgeklärt und gemeinsam mit dem Arzt zu der Überzeugung gelangt sein, dass es keine andere annehmbare Lösung gibt

- ein zweiter Arzt muss zu Rate gezogen werden, den Patienten untersuchen und schriftlich zu den genannten Sorgfaltskriterien Stellung nehmen.

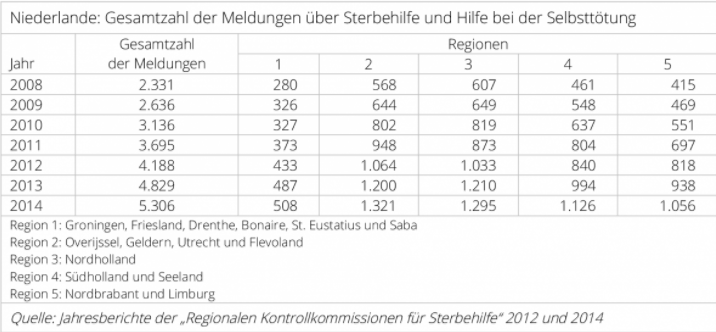

Das heute gültige Gesetz verzichtet im Gegensatz zu dem von 1994 auf die zeitliche Beständigkeit des Tötungswunsches, die Unheilbarkeit der Krankheit als Indikation und verlagert die bisherige Altersgrenze von 18 auf 16 Jahre. Kritiker sehen dies als Beleg für eine „slippery slope“ und verweisen insbesondere auf die über zehn Jahre gleichbleibend hohe Zahl nicht eingewilligter Euthanasiefälle. Euthanasiepraxis in den Niederlanden2

Euthanasie mit Einwilligung

1990 › 2.300 Fälle (1,8% aller Todesfälle)

1995 › 3.600 Fälle (2,4% aller Todesfälle)

2001 › 3.652 Fälle (2,6% aller Todesfälle)

Ärztlich assistierte Selbsttötung

1990 › 242 Fälle (0,3% aller Todesfälle)

1995 › 238 Fälle (0,3% aller Todesfälle)

2001 › 180 Fälle (0,2% aller Todesfälle)

Euthanasie ohne Einwilligung

1990 › 976 Fälle (0,8% aller Todesfälle)*

1995 › 913 Fälle (0,7% aller Todesfälle)

2001 › 941 Fälle (0,7% aller Todesfälle)

*hierzu gehören auch 375 Fällen von Entscheidungsfähigen, die man gar nicht erst fragte

Als Motive für die uneingewilligte Euthanasie geben die tötenden Ärzte in einer Befragung 1990 an, dass eine weitere medizinische Behandlung sinnlos gewesen wäre, keine Aussicht auf Besserung bestanden habe, die Angehörigen nicht mehr damit fertig geworden wären und die Lebensqualität zu niedrig gewesen sei. Die hohe Zahl der Euthanasiefälle ohne Einwilligung wird von Kritikern als Beleg bewertet, dass die Tötung ohne Verlangen die unvermeidbare Begleitpraxis einer Erlaubnis der Tötung auf Verlangen ist. Wenn die Tötung auf Verlangen einmal zur legalen medizinischen Behandlung erklärt worden sei, ändere sich ganz offensichtlich auch die Mentalität der Medizin und der Mediziner, die dann auch ohne Verlangen töten, wenn die weitere Behandlung als sinnlos erachtet wird, die Angehörigen als zu belastet gelten oder die Lebensqualität als zu niedrig eingeschätzt wird. In Belgien ist 2002 ein Euthanasiegesetz erlassen worden. Es lehnt sich eng an das Niederländische an, wenn gleich einige Bestimmungen, wie die Altersgrenze von 18 Jahren und die nachzuweisende zeitliche Beständigkeit des Todeswunsches von mindestens einem Monat, strenger sind. Der Anteil der uneingewilligten Euthanasie ist aber noch größer als in den Niederlanden. Nach einer Untersuchung von 2001 waren 1,1% aller Sterbefälle in Belgien auf eingewilligte Euthanasie zurückzuführen und 3,2% auf uneingewilligte Euthanasie.3 In der Schweiz besteht die besondere rechtliche Situation darin, dass die uneigennützige Hilfe zur Selbsttötung explizit von der Strafbarkeit ausgenommen ist. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, SAMW, respektiert seit 2003 in ihrer Richtlinie „Betreuung von Patienten am Lebensende“ im Gegensatz zu ihrer Haltung früher die Beihilfe zum Suizid durch einen Arzt oder eine andere Person, wenn das Lebensende nahe ist und der urteilsfähige Patient dies wünscht. Die Tötung auf Verlangen wird weiterhin abgelehnt. Schweizer Ärzte halten diese Regelung für die weltweit offenste, da die Methode der Selbstverabreichung offen sei (oral, Infusion oder Magensonde), keine medizinische Zweitmeinung eingeholt werden müsse, die Beihilfe nicht notwendiger Weise von einem Arzt vollzogen werden müsse und keine terminale Erkrankung als Voraussetzung vorliegen müsse.4

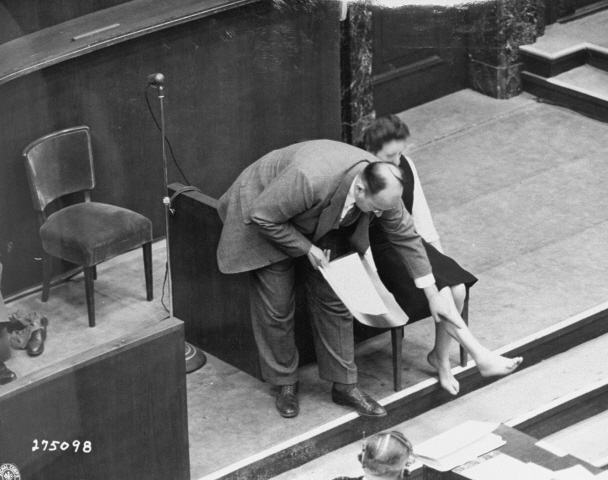

Dennoch hat die Umsetzung der Eugenik ab 1933 in Gestalt der Zwangssterilisation, der zunehmenden Asylierung von Menschen mit Behinderung und psychischer Auffälligkeit in Heimen und Anstalten und der damit einhergehende Abwertung und Brutalisierung (Überfüllung der Anstalten, Entzug von Ressourcen) der Euthanasie den Weg geebnet. Berühmt ist die Charakterisierung der Euthanasie im Nationalsozialismus durch den US-amerikanischen Berichterstatter des Nürnberger Ärzteprozesses Leo Alexander: "Der Anfang war eine feine Verschiebung in der Grundeinstellung der Ärzte. Es begann mit der Akzeptanz der Einstellung, das es bestimmte Leben gibt, die nicht wert sind gelebt zu werden. Diese Einstellung umfasste in seiner frühen Ausprägung die ernsthaft und chronisch Kranken. Allmählich wurde der Kreis derjenigen, die in diese Kategorie einbezogen wurden, ausgeweitet auf die sozial Unproduktiven, die ideologisch Unerwünschten, die rassisch Unerwünschten... es ist wichtig zu erkennen, dass die unendlich kleine Eintrittspforte, von der aus diese ganze Geisteshaltung ihren Lauf nahm, die Einstellung gegenüber nicht rehabilitierbarer Krankheit war."5

Leo Alexander prägt damit in den USA den Begriff der "slippery slope", der glitschigen Treppe oder der "schiefen Ebene, auf der es kein Halten mehr gibt". Er steht damit in der Kritik der Euthanasie-Befürworter, die die Allgemeingültigkeit seiner Kritik an der Euthanasie bestreiten.

Problem- und Erfahrungsfelder

In Deutschland ist die Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe) durch § 216 StGB verboten. Die Unterlassung oder der Abbruch lebenserhaltender medizinischer Maßnahmen bei Sterbenden (passive Sterbehilfe) und die Anwendung leidensmindernder schmerztherapeutischer Maßnahmen, auch wenn diese unbeabsichtigt zu einem schnellerem Tod führen (indirekte Sterbehilfe), unterliegen den berufsrechtlichen Regelungen der Ärzteschaft und sind nach der höchstrichterlichen Rechtssprechung zulässig. Zur ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung bestehen keine gesetzlichen Regelungen, sie kollidiert aber mit der Garantenpflicht des Arztes und der Strafbarkeit der unterlassenen Hilfeleistung nach § 323c StGB. Wesentliche Problemfelder in der Praxis sind:

- der Umgang mit der Forderung nach Legalisierung der aktiven Sterbehilfe

- die Analyse der Gründe für die hohe Zustimmungsbereitschaft zur aktiven Sterbehilfe

- der Ausbau der Sterbebegleitung und der Hospiz- und Palliativversorgung

- die Gefahren der Ausweitung der passiven Sterbehilfe

- die Stellungnahme von Menschen mit Behinderung und der Heilpädagogik in der aktuellen Debatte

Allgemeine Meinungsumfragen in Deutschland ergeben meist überwältigende Mehrheiten von 60-80% für die Legalisierung der aktive Sterbehilfe (Allensbach , Forsa ). Allerdings sind die Antworten in starkem Maße von der Fragestellung abhängig. So lassen viele Umfragen die jeweiligen Alternativen wie eine schmerztherapeutische Behandlung unerwähnt, sondern fragen nur nach der Zustimmung zu einer gesetzlichen Regelung oder zur „Erlösungsspritze“ bei starken Schmerzen. Vergleichszahlen aus differenzierteren Befragungen zeigen dagegen einen Anstieg der Zustimmung zur Palliativmedizin und Hospizarbeit von 34,8 % (1997) auf 56,6 % (2000) bei gleichzeitiger Abnahme der Zustimmung zur aktiven Sterbehilfe von 41,2% auf 35,4%.6 Wichtige gesellschaftliche Gruppen wie die beiden großen Kirchen, der deutsche Behindertenrat, die Deutsche Ärztekammer, die Gremien der Hospizbewegung aber auch der überwiegende Teil der Politiker stimmen über Parteigrenzen hinweg darin überein, eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen abzulehnen. Befürworter der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe beziehen sich auf die Menschenwürde, die im Sterben gewahrt werden müsse, und das sich daraus ergebende Recht auf Selbstbestimmung. Dies umfasse das Recht, über sein Leben und seinen Tod zu bestimmen. Gegner bestreiten nicht das Recht auf Selbstbestimmung, sondern ob dadurch ein Recht auf Tötung auf Verlangen abgeleitet werden kann. Selbstbestimmung habe zum einen da ihre Grenze, wo sie ihre eigene Grundlage vernichte, zum anderen könne sie da, wo sie auf Handlungen Dritter angewiesen sei, nicht deren Handlung legitimieren. Es gebe auch kein menschenunwürdiges Leben, sondern nur unwürdige Behandlung von Menschenleben durch andere. Die Menschenwürde gebiete deshalb gerade den Lebensschutz und den würdigen Umgang mit dem Leben zu jedem Zeitpunkt. Des weiteren werden gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe grundsätzliche rechtliche Bedenken erhoben, wie die Verkehrung des ärztlichen Behandlungsauftrages, die Aufweichung des Tötungsverbotes, die Gefahr der Vernachlässigung der ärztlichen und pflegerischen Fürsorgeverpflichtung und die unausweichliche Rechtsunsicherheit bezüglich der nicht äußerungsfähigen Gruppen der Menschen mit Behinderung, mit Demenz oder im Wachkoma. Gründe für die hohe Zustimmungsbereitschaft zur aktiven Sterbehilfe werden u.a. in den weit verbreiteten nachvollziehbaren Ängste vor Schmerzen und einem schmerzvollen Tod, dem allein gelassen Werden, einer nicht würdevollen Behandlung und einer nicht mehr loslassenden Medizin gesehen. Wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Situation schwerst Kranker und Sterbender und zur nachhaltigen Zurückdrängung des Wunschs nach aktiver Sterbehilfe werden deshalb in einem Wertewandel in der modernen Medizin und ihrer naturwissenschaftlich-technischen Sichtweise gesehen und in konkreten politischen Schritten in den folgenden Bereichen:

- Stärkung des Patientenrechts auf eine bedarfsgerechte Palliativversorgung

- Stärkung der Sterbebegleitung und angemessenen Palliativversorgung im häuslichen Bereich (Freistellungsregelung von beruflichen Verpflichtungen für Familienangehörigen, Ausbau der ambulanten Pflege am Lebensende, Einführung ambulanter palliative care teams)

- Verbesserung der palliativmedizinischen Aus- Fort und Weiterbildung aller beteiligten Berufsgruppen

- Stärkung der ambulanten und stationären Hospizarbeit und Palliativversorgung.

Maßgeblichen Einfluss auf diese aktuelle Entwicklung der rechtspolitischen Debatte zur Sterbebegleitung und Sterbehilfe in Deutschland hat die Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 1994 im sog. „Kemptener Fall“ . In diesem Urteil wird das Absetzen der künstliche Ernährung bei einer 72-jährigen Wachkoma-Patientin, also einer Frau, die nicht im Sterben lag, als ein rechtlich „zulässiges Sterbenlassen“ durch Abbruch der lebenserhaltenden künstlichen Ernährung bewertet, da dies dem mutmaßlichen Einverständnis der Betroffenen entsprochen hätte. Damit wird erstmals die Maßnahme des Nahrungsentzuges als erlaubte Behandlungsbegrenzung bei einer nicht Sterbenden anerkannt, wenn diese von dem geäußerten oder zumindest gemutmaßten Willen gedeckt ist. Seither besteht die Gefahr der Ausweitung der passiven Sterbehilfe durch:

- die Ausweitung des Abbruchs oder der Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen auf nicht sterbende Patienten

- die Ausweitung der absetzbaren Maßnahmen auf Basismaßnahmen, wie die künstlichen Ernährung und die Flüssigkeitszufuhr

- die Ausweitung auf nicht mehr einwilligungsfähige Menschen (Menschen mit Behinderung, Demenz, Wachkoma-Patienten), bei denen dann der mutmaßliche Wille und die Entscheidung Dritter eine wesentliche Rolle spielen.

Dies zeigt sich in den „Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung“ der Bundesärztekammer von 2004, in denen die künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr als medizinische Maßnahme eingestuft wird und auch bei nicht sterbenden Patienten mit infauster Prognose7abgesetzt werden können. Noch deutlicher zeigt sich das an der Kontroverse um die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung, bei der die einen eine Reichweitenbegrenzung der zu verfügenden Absetzung oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen auf irreversibel, tödliche Erkrankungszustände fordern, andere aber keine Einschränkung auf einen bestimmten Krankheitsverlauf wollen. Die bisherige Definition der passiven Sterbehilfe, bei der der Tod durch die Folge der nicht weiterbehandelten Erkrankung eintritt, könnte damit unklar und trennunscharf zur aktiven Sterbehilfe werden, da der Tod dann durch die Vorenthaltung einer Behandlung bei einer ansonsten behandelbaren Krankheit eintreten könnte.

Ausblick

In der Debatte um die Sterbehilfe spielen die Gruppen der nicht oder nicht mehr einwilligungsfähigen Menschen mit Behinderung, insbesondere die von Demenz und Wachkoma Betroffenen, eine zentrale Rolle. Ausweitungen der rechtlich und ethisch zulässigen Entscheidungen am Lebensende werden oft für Angehörige dieser Gruppen mit der Begründung des besonderen Leidens, mit der Mutmaßung über deren Wille und Wohl oder auch der Gleichbehandlung mit äußerungsfähigen Menschen begründet. Menschen mit Behinderung und die Heilpädagogik als Disziplin sind deshalb in besonderem Maße aufgerufen, Position in dieser Debatte zu beziehen und die Gefährdung dieser Gruppen durch

- die in jeglicher Euthanasiedebatte angelegte Wertbestimmung des menschlichen Lebens und

- die in der Geschichte der Euthanasie bis heute immer wieder belegte Verquickung von versprochener Selbstbestimmung und tatsächlicher Fremdbestimmung zum Thema zu machen.

Was heißt Euthanasie?

Von Michael Wunder

Klaus Dörner, Tödliches Mitleid – Zur Frage der Unerträglichkeit des Lebens, Jakob van Hoddis Verlag, Gütersloh 1988

Als Historiker und Arzt geht Klaus Dörner der Frage nach, wie die Geschichte der Industrialisierung und der Medizin sich so ergänzen konnten, dass soziale Probleme wie Armut, Abweichung und Anderssein mit den Mitteln der Medizin gelöst werden sollten. Er entwickelt hierfür den mittlerweile als geflügeltes Wort geltenden Begriff des „tödlichen Mitleids“.

Andreas Frewer/Clemens Eickhoff (Hg.), „Euthanasie" und die Aktuelle Sterbehilfe-Debatte – Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik, Campus-Verlag, Frankfurt/M., 2000

Dieses Buch ist eine umfangreiche und facettenreiche Sammlung zur Geschichte der modernen Euthanasie vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, wobei die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Recht, Geschichtswissenschaften, Medizin, Soziologie und Psychologie Beiträge liefern. Das Buch enthält auch eine Bewertung der historischen Ereignisse für die aktuelle Debatte.

Hans-Walter Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie – Von der Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, Vandenhoeck und Rupprecht, Göttingen 1987. Volltext online

Der Autor stellt quellenreich und auf dem Stand der fundierten Geschichtsforschung die Ideengeschichte der Euthanasie ebenso dar wie die Durchführung der Euthanasie-Aktionen im Nationalsozialismus. Das Buch gilt als Grundlagenwerk für die Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus

Johann-Christoph Student (Hg.), Das Hospizbuch, Lambertus-Verlag, Freiburg, 1989

Das Hospizbuch Students ist eines der ersten deutschsprachigen Bücher zum Thema, aber nach wie vor noch aktuell in seinen Grundaussagen zum ganzheitlichen Ansatz der Hospizbewegung zur Sterbebegleitung und zum Verständnis des Sterbens als Teil des Lebens.